Une steppe à perte de vue, parsemée de petits arbres, des étendues d’herbe jaunie, assoiffée, l’air chaud sous un ciel pesant, un âne perdu dans ce paysage… Et une abside, toute nue, solitaire, abandonnée, se dressant au milieu de cette terre en souvenir de son histoire, elle demeure là en témoignant qu’il y avait une église, il y avait une communauté, il y avait des hommes et de femmes qui ont habité ou fréquenté ce lieu. Aujourd’hui seuls les vestiges de l’architecture, silencieusement, attestent cette présence disparue.

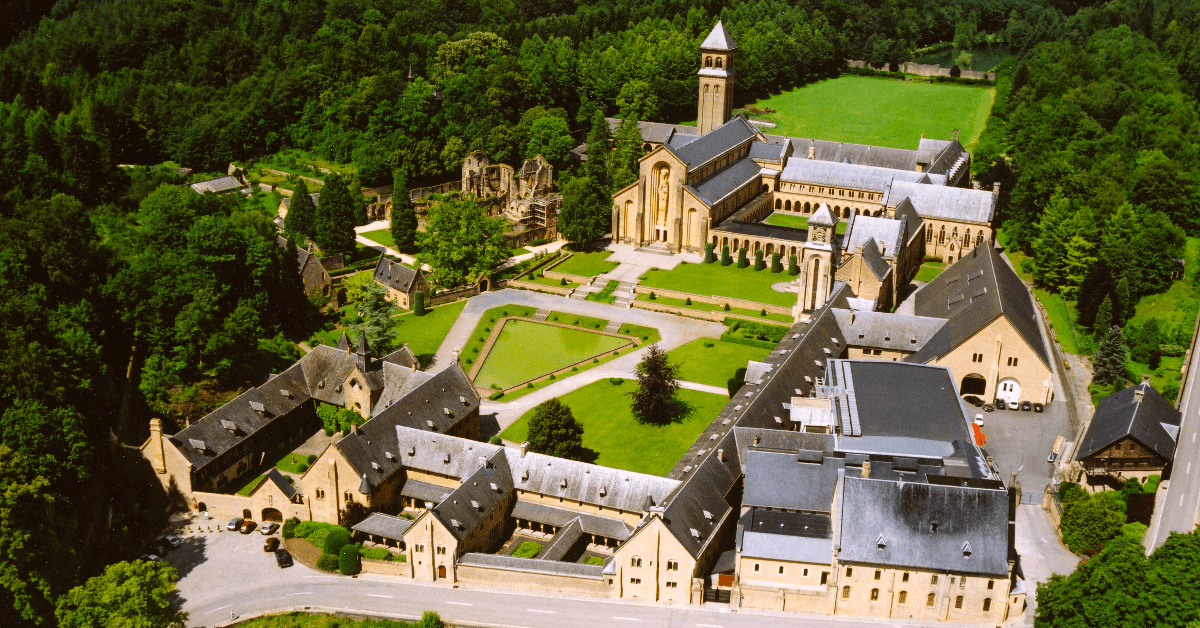

L’humble ruine d’un monastère blottie dans l’enceinte de l’imposante abbaye cistercienne moderne rappelle la continuité de la vie monastique qui dans ce lieu-là, comme dans de nombreux autres, a connu des périodes heureuses et des temps de déclin, en renaissant plusieurs fois de ses cendres. La ruine, éclairée par le soleil d’automne qui met encore plus en valeur ses ombres et lumières, témoigne aussi de la fragilité de la matière qui guette tout autant le nouvel édifice, trop vaste pour la communauté qu’il abrite.

Deux tours blanches, privées de leurs flèches, s’en souviennent encore, sans doute. Le porche qu’elles surmontent, largement ouvert, car dépourvu de portes, invite à entrer dans la nef, à traverser l’arc triomphal, celui que le langage de l’architecture appelle ainsi, mais qui aujourd’hui doit avoir du mal à s’identifier avec cet adjectif. L’arc se trouve à l’entrée du chœur, du sanctuaire de l’église dont ne subsistent que les fondations. Là, où notre regard pourrait buter contre un mur, s’arrêter aux fenêtres ornées de vitraux ou se soulever vers la voûte, il n’y a plus rien. Rien que le ciel.

C’était une fois cette abside orpheline au milieu de la steppe de Karaman en Turquie, puis l’ancien monastère d’Orval dont les vestiges comptent pour les religieux d’aujourd’hui, et encore, l’église abbatiale ruinée de Jumièges qui offre son espace évidé à la curiosité des touristes comme autrefois elle l’offrait aux moines et aux pèlerins. Devant ces pierres séculaires, ces patientes constructions brisées, ces pierres d’attente, les paroles du Christ entrant à Jérusalem résonnent dans mon esprit avec toute leur force :

Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront ! (Lc 19,40)

Les pierres séculaires blanchies par le soleil, altérées par les pluies, éclatées par les racines des plantes qui se sont mises à y pousser, semblent faire partie organique de la terre où les mains des hommes les ont plantées. En retournant lentement à la poussière, les ruines des églises qui s’élèvent dans nos paysages s’ouvrent par toutes leurs brèches, les baies évidées, par tous leurs creux et fentes de leurs constructions érodées. Ces églises en ruine portent en elles leur histoire, glorieuse et douloureuse, comme la cité sainte dévastée que déplore le prophète Isaïe en se souvenant des temps anciens quand le même lieu retentissait des chants de louange (Is 64, 9-10). L’Église a fait siennes ces paroles du prophète en tissant des versets bibliques le chant Rorate Cœli, un cri de désir et d’espérance qui se lève du milieu de débris en attente de la réponse du ciel :

« Voici que la cité sainte est déserte,

Sion est devenue un désert, Jérusalem est dévastée,

la maison de ta sainteté et de ta gloire,

où nos pères t’avaient loué. »

(Rorate cœli, le cantique du temps de l’Avent)

Il y a quelque chose d’émouvant dans un paysage où se dressent les murs abimés d’une église ancienne qui se souvient de tant d’années de l’histoire. Une église n’est jamais seulement une construction architecturale, un monument historique. L’association du mot « église », ecclesia, qui à l’origine désignait l’assemblée de fidèles, avec le lieu qui abrite cette assemblée exprime l’épaisseur du sens de l’édifice consacré au culte chrétien. Citons saint Augustin qui en parle à l’occasion d’une dédicace en expliquant aux fidèles le lien entre la réalité matérielle et spirituelle de l’Église.

Comme ce bâtiment visible a été construit pour le rassemblement de nos corps, de même cet autre édifice que nous-mêmes nous formons, se bâtit en ce moment pour Dieu qui l’habitera par son Esprit. « Car le Temple de Dieu est saint, dit l’Apôtre, et ce Temple, c’est vous ». Le premier se construit avec des matériaux terrestres ; le second est fait de nos vies, accordées avec justesse.

Saint Augustin, Sermo CCCXXXVII, In Dedicatione Ecclesiae, II, P.L. vol. 38. Saint Augustin cite 1 Co 3,17.

Comme l’église de pierres est à l’image de la communauté qui forme un corps, une église ruinée ne peut que nous rappeler la fragilité à la fois de la construction matérielle et de celle de notre propre existence personnelle et collective.

La ruine, devrait-elle nous inquiéter en tant qu’un memento mori angoissant dans le monde qui veut effacer le souvenir de la mort inévitable de son horizon ? Ne pourrions-nous pas plutôt y voir un aspect de la bonne nouvelle qui se montre comme en négatif photographique… ? Elle se laisse chercher et demande notre attente de la promesse exprimée dans la dernière strophe de Rorate coeli :

« Console-toi, console-toi, mon peuple, bientôt viendra ton Sauveur.

Pourquoi te laisses-tu consumer par la tristesse,

parce que la douleur t’a repris ?

Je te sauverai, ne crains pas,

car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Rédempteur. »

(Rorate cœli, le cantique du temps de l’Avent)

Le cri silencieux d’une église en ruines nous invite à descendre vers nos propres failles, nos décombres, avec un regard d’espérance qui permet de croire que la ruine n’est pas une fin. La ruine est attente d’un nouveau commencement. Dom André Louf emprunte la même métaphore de la destruction pour parler de notre vie et de nos efforts parfois compulsifs de reconstruction immédiate :

Il ne faudra surtout pas essayer de rebâtir ce que la grâce a démoli. C’est là encore quelque chose que nous devons apprendre, car la tentation est toujours grande de monter quelque échafaudage devant la façade branlante et de se remettre au travail. Nous devons apprendre à demeurer auprès de nos ruines, à nous asseoir dans les décombres, sans amertume, sans nous adresser de reproches et aussi sans accuser Dieu.

(André LOUF, Au gré de sa grâce, Paris, Desclée et Brouwer, 1989, p. 20.)

Que nous apprend alors la ruine d’une église jadis belle, sûre et solide et aujourd’hui seulement belle d’une beauté blessée et fragile qui doucement, patiemment retourne à la matière de laquelle les mains d’hommes l’ont fait surgir ?

Une chose sans doute : l’attente. L’attente de tous les jours, les petites patiences quotidiennes qui suscitent notre désir, qui se tournent au-devant de une chose, de un évènement, d’une personne attendue… Mais aussi l’attente chrétienne, définitive, eschatologique, la seule capable de donner le sens profond à notre existence et à celle de l’Univers… Savons-nous attendre encore ?

Pierre Teilhard de Chardin, en observant le monde qui lui était contemporain, se posait cette question et aujourd’hui, presque soixante-dix ans plus tard, nous pouvons, et peut-être nous devons, faire nôtre cette interrogation : « Chrétiens, chargés après Israël de garder toujours vivante sur Terre la flamme du désir, vingt siècles seulement après l’Ascension, qu’avons-nous fait de l’attente ? » (Pierre Teilhard de Chardin, Le milieu divin, essai de vie intérieure, Paris, Seuil, 1957, p. 197).

Sœur Łucja, de la Fraternité de Paris